足尾線(間藤~足尾本山)廃線跡

1908年(明治41年)に足尾鉱山鉄道株式会社が設立、後に足尾鉄道株式会社と社名を変え、1911年(明治44年)に下新田信号所と大間々間(おおまま)が開通したのを切っ掛けに、1914年(大正3年)に足尾本山まで開通しました。1918年(大正7年)に国有化され、国鉄足尾線と名称を変えました。銅の輸送だけでなく、桐生(きりゅう)-間藤(まとう)での旅客輸送も行われていました。しかし、1973年(昭和48)に閉山となり、1987年(昭和62)には貨物輸送も終了。それに伴い、貨物専用の間藤-足尾本山間の1.9kmは休止線となり、足尾線は桐生-間藤の旅客輸送のみの営業となってしまいました。その後、1989年(平成元年)に第三セクター鉄道へ転換となり、わたらせ渓谷鉄道になりました。現在でも、間藤~足尾本山間は休止扱いの区間です。

足尾本山にたたずむ廃線跡

間藤駅を出た線路跡は現役の面影を残し、足尾本山方面へ勾配を上りながら続いています。(現在ではこの辺りの線路は撤去されているようです。訪問時は特に何も看板はなかったので、ある程度は歩けましたが、今は完全に立入禁止になっています。)

足尾本山方面に続く廃線跡と切通し部分を通る廃線跡。

切通しをぬけた廃線跡は松木街道を踏切で横断していました。この松木街道踏切は、当時の面影を良く残しています。踏切を越えた廃線跡はすぐ松木川を橋で渡り、川岸を沿うようにして足尾本山方面へ続いています。(現在は踏切の線路は撤去され警報機のみ残されている状態です。また、橋梁付近は立入禁止になっています)

雰囲気が残る松木街道踏切跡と松木川を渡る廃線跡。

暫く進んでいくと廃線跡は間藤トンネルに入っていきます。この辺りは急勾配だったようで、30.4‰を示す勾配票がありました。間藤トンネルを抜けると相変らず廃線跡とは思えないほど鮮明に残っており、今にも列車が走ってきそうです。更に進んでいくと線路はカーブしており、赤倉トンネルに入っていきます。このトンネルの入口横には、昔懐かしい腕木式信号機が立っていました。(この付近は当時は特に何も看板はありませんでしたが、万全を期して管理者に踏切から先足尾本山までの廃止線の撮影の許可を得てから撮影をしました。)

間藤トンネル跡と腕木式信号機が立っている場所。

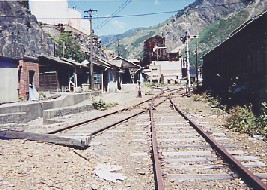

赤倉トンネルを抜け、橋を渡ると遂に足尾本山駅跡に到着です。ここから先へは足尾精錬所の構内の為、一般の方の立ち入りは禁止されています。柵の外から構内の様子を確認しましたが、当時の駅舎や施設がそのまま残されており、時が止まっているかの様でした。

足尾本山駅跡の様子

この廃線は面影がしっかりと残されており、足尾本山駅跡は今でもしっかりと残されています。過去に足尾本山を巡るウォーキングイベントかなんかも開催されたそうです。今後も何かしら廃線のイベントがあると良いですね。